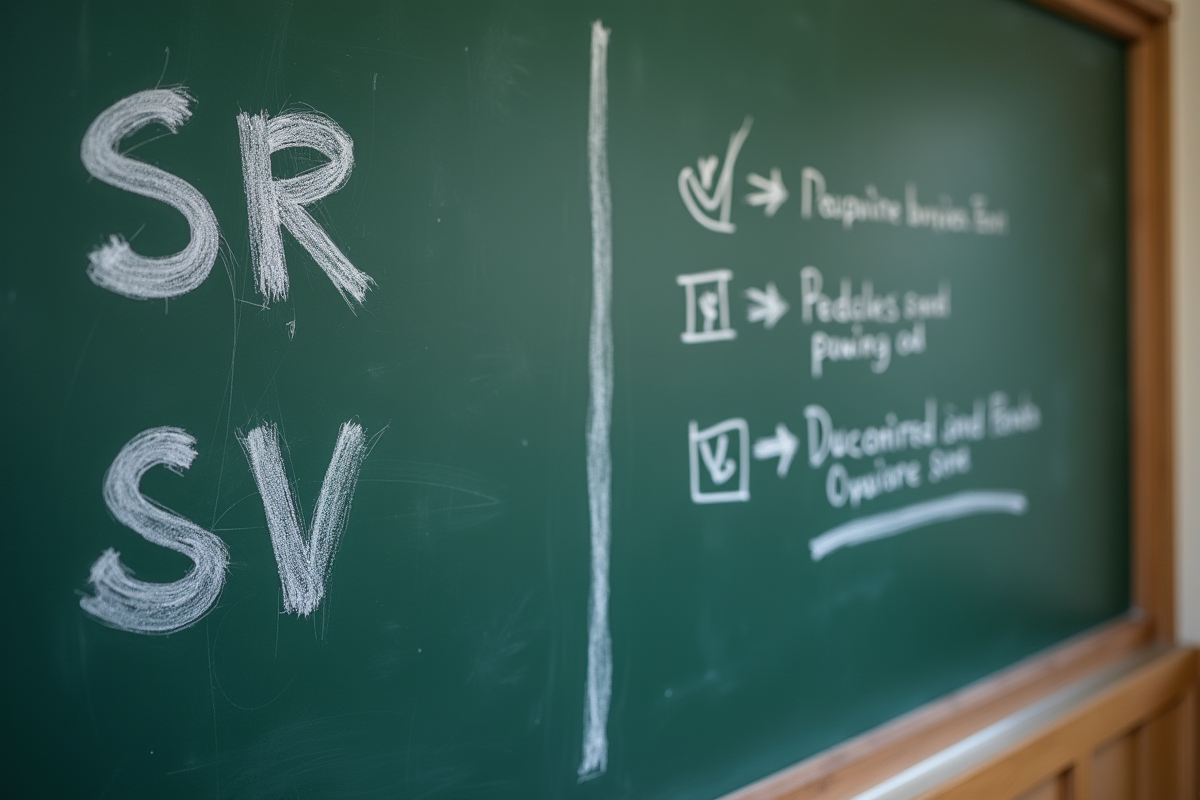

Une erreur fréquente consiste à utiliser SR et SV de manière interchangeable dans les rapports statistiques, alors que leurs implications diffèrent fondamentalement. En France, la réglementation impose parfois l’usage d’une méthode plutôt que l’autre selon le contexte d’analyse.

Certains domaines d’application exigent une justification précise du choix entre SR et SV, sous peine de fausser l’interprétation des résultats. Les conséquences de cette confusion peuvent affecter la validité des conclusions tirées à partir des données collectées.

Comprendre les bases : à quoi servent les analyses statistiques ?

Les analyses statistiques ne sont pas des exercices de style réservés à une élite de mathématiciens. Elles dessinent les contours de notre compréhension du réel, facilitent les choix, et traduisent la complexité en indicateurs tangibles. Dans l’Hexagone comme au-delà, le système international d’unités, le fameux SI, reste la pierre angulaire du système métrique. Ce cadre universel sert à quantifier, à comparer, à donner du sens aux grandeurs physiques : longueur, masse, durée, intensité. La définition du mètre, fondée sur la vitesse de la lumière, garantit que la mesure d’une distance ne varie pas entre Paris et New York.

La normalisation des unités de mesure solidifie les fondations de la recherche, de la médecine à la physique, en passant par l’ingénierie. Exemple marquant dans le domaine médical : la classification TNM 2017 s’impose pour déterminer le stade tumoral des cancers. L’OMS 2022 affine la description des grades et sous-types histologiques, soulignant l’importance d’un langage commun. C’est sur ces bases que des organismes comme l’EORTC ou le CUETO élaborent leurs tables de risque (récidive, progression), qui deviennent des références incontournables.

Les facteurs de risque s’inscrivent, eux aussi, dans cette logique d’analyse partagée. Voici les principaux identifiés par les études :

- Tabac

- Exposition professionnelle

- Radiothérapie

- Bilharziose

- Sédentarité

- Régime méditerranéen

Le tabac tient le haut du pavé parmi les facteurs de risque de tumeur vésicale, une réalité appuyée par des cohortes épidémiologiques rigoureuses, conformes aux normes du système international poids et mesures. Ce socle méthodologique garantit la solidité des résultats, la possibilité de comparer les études, et, au final, la pertinence des recommandations cliniques.

SR et SV : de quoi parle-t-on exactement ?

La différence entre SR et SV découle d’une nuance à la fois biologique et sémantique autour des tumeurs de la vessie. SR désigne la surface, il s’agit des tumeurs de la vessie n’infiltrant pas le muscle (TVNIM). Ces lésions, souvent repérées à un stade initial, restent confinées à la muqueuse ou à la sous-muqueuse. La TVNIM est majoritaire lors du diagnostic. L’évolution dépend, entre autres, du risque de récidive ou de progression, estimé par des outils validés comme les tables EORTC ou CUETO.

À l’autre extrémité, SV désigne les tumeurs de la vessie infiltrant le muscle (TVIM). La situation se corse : la tumeur traverse la barrière musculaire, changeant radicalement la trajectoire de prise en charge. Ici, les traitements deviennent plus lourds : cystectomie totale, chimiothérapie, immunothérapie selon les cas.

Le carcinome urothélial adopte plusieurs visages : forme non invasive, invasive, ou encore carcinome in situ (CIS). Ce dernier, plat et souvent multifocal, impose une surveillance rapprochée. La distinction SR/SV n’est pas un simple détail lexicographique : elle structure le raisonnement, oriente les examens à réaliser, et façonne la stratégie multidisciplinaire.

Pour synthétiser les grandes lignes :

- SR : tumeur superficielle, non infiltrante, généralement associée à un meilleur pronostic si la prise en charge est rapide et adaptée.

- SV : tumeur infiltrante, défi thérapeutique majeur, risque de dissémination à ne pas sous-estimer.

Saisir cette division, c’est poser les bases d’un accompagnement médical pertinent, ajusté à chaque patient.

Quelle différence entre SR et SV dans la pratique ?

Au quotidien, la distinction entre SR (tumeurs superficielles, non infiltrantes) et SV (tumeurs infiltrant le muscle) façonne chaque étape de la prise en charge urologique. Tout commence par la cystoscopie : cet examen visuel direct de la vessie évalue l’aspect, le nombre et la taille des lésions. Les tumeurs SR se dévoilent souvent sous forme de végétations ou de papilles, accessibles à une résection transurétrale (RTUV) qui sert à la fois de diagnostic et de traitement initial.

Des outils innovants, comme l’hexaminolévulinate (Hexvix) ou le Narrow-Band Imaging (NBI), enrichissent l’arsenal diagnostique en facilitant la détection des lésions discrètes, en particulier les formes planes. Pour les tumeurs SV, c’est la profondeur d’infiltration qui guide tout : la classification TNM 2017 fait foi. Dès qu’une atteinte musculaire est identifiée, la suite passe par l’imagerie (IRM, scanner), avant d’envisager des traitements lourds comme la cystectomie.

La cytologie urinaire complète le panorama, avec une efficacité marquée pour dépister les tumeurs de haut grade. La surveillance repose aussi sur cet examen. Quant aux biomarqueurs urinaires, leur potentiel est prometteur, mais ils n’ont pas encore intégré la routine clinique.

Pour clarifier les différences dans la prise en charge, voici les grandes orientations :

- SR : diagnostic et traitement par RTUV, suivi par cystoscopie régulière, évaluation du risque de récidive avec les tables EORTC ou CUETO.

- SV : bilan d’extension, intervention chirurgicale (cystectomie), recours éventuel à la chimiothérapie ou à l’immunothérapie selon l’avancée du stade.

Chaque protocole dépend d’une analyse précise du type de tumeur, de la maîtrise des techniques d’imagerie, et d’une actualisation constante selon les recommandations (AFU, OMS 2022).

Applications concrètes : comment choisir la bonne analyse selon vos besoins

Le choix de la stratégie face à une tumeur vésicale ne se réduit pas à l’opposition SR ou SV. Il s’agit d’adapter la démarche au patient, au type de lésion, et aux ressources disponibles. Pour une tumeur non infiltrante du muscle (SR), l’évaluation du risque de récidive et de progression s’appuie sur des outils comme les tables EORTC ou CUETO, qui deviennent de véritables aides à la décision. Ces modèles orientent la fréquence de la surveillance, le choix entre les instillations endovésicales (BCG, mitomycine C, épirubicine), ou l’option d’une thermochimiothérapie en cas de contre-indication ou d’échec du BCG.

Face à une tumeur à faible risque (unique, petite, de bas grade), la surveillance active peut être envisagée sous conditions strictes. En revanche, une tumeur à haut risque appelle un plan d’action plus offensif : résection transurétrale étendue, traitement endovésical intensif, voire cystectomie totale et curage ganglionnaire si la situation l’exige. Chez les patients réfractaires au BCG ou en cas de maladie très agressive, les solutions incluent parfois une immunothérapie (pembrolizumab) ou une thérapie génique (nadofaragene firadenovec).

Pour les tumeurs infiltrant le muscle (SV), la stratégie commence par un bilan d’extension exhaustif (scanner, IRM avec VI-RADS), puis, le plus souvent, une chirurgie radicale, éventuellement précédée d’une chimiothérapie néoadjuvante. Les recommandations de l’AFU évoluent pour coller au plus près des progrès de la science. Enfin, la surveillance des travailleurs exposés à des risques spécifiques s’appuie sur le suivi préconisé par la société française de médecine du travail, preuve d’une prise en charge adaptée qui intègre les particularités de chaque profil.

Maîtriser la distinction entre SR et SV, c’est s’assurer que chaque patient bénéficie d’une prise en charge à la hauteur de sa situation, sans raccourci trompeur ni perte de chance. La nuance fait la différence, et c’est là que la médecine avance.